Paru dans un des principaux journaux anglais, cet article questionne la moralité de l’exploitation animale et rappelle la rationalité des raisons de s’y opposer. Il a été l’un des déclencheurs du renouveau contemporain du mouvement des droits des animaux.

Merci à Kate Levey, fille de Brigid Brophy, pour nos échanges.

Contexte

Dans les années 1960 et 1970, le Royaume-Uni est le lieu d’un renouveau du mouvement de protection animale 1. Sur le terrain, la colère gronde contre la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) pour son incapacité à mettre fin aux combats d’animaux, et la formation de la Hunt Saboteurs Association (1963) popularise les confrontations directes avec les chasseurs de cerfs et de renards.

Dans le même temps, les publications du pamphlet « Animal Machines » de Ruth Harrison contre l’élevage industriel (1964) et de l’article « The rights of animals » de Brigid Brophy dans le Sunday Times (1965) seront fécondes, cette dernière inspirant la formation du Groupe d’Oxford (1969) puis la publication du recueil « Animals, Men and Morals » dirigé par Stanley Godlovitch, Roslind Godlovitch et John Harris (1971) 2, débouchant in fine sur la publication de « La libération animale » de Peter Singer (1975).

The rights of animals

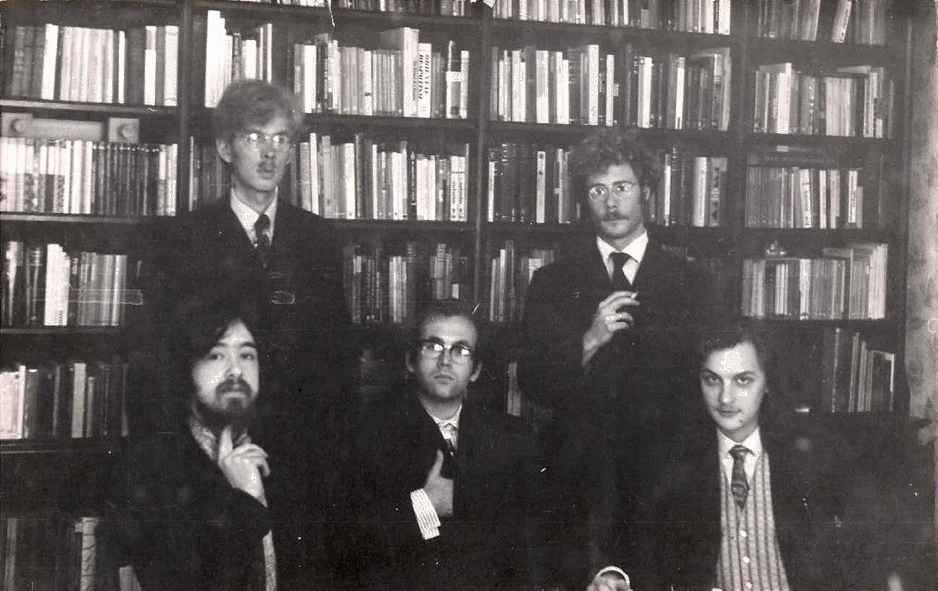

Le 10 octobre 1965, le Sunday Times (historiquement plutôt conservateur) inaugure une nouvelle série intitulée « Minority View » (Points de vue minoritaires) dont le premier article est confié à Brigid Brophy (1929 – 1995) 3, une romancière, critique et militante britannique connue pour son œuvre et son engagement en faveur de réformes sociales progressistes.

Son long article « The rights of animals » (Les droits des animaux) aborde frontalement la question de l’exploitation des animaux sous l’angle de la rationalité (« The test of a view is its rationality, not the number of people who endorse it »). Brigid Brophy y déconstruit méthodiquement les arguments censés justifier l’alimentation carnée, la chasse ou encore la vivisection, et rappelle la responsabilité morale des humains dans la reconnaissance des droits des animaux 4.

La plus triste et la plus inepte des superstitions au nom desquelles nous sacrifions des animaux est notre conviction qu’en les tuant nous vivons, d’une certaine manière, plus pleinement.

Brigid Brophy, The Rights of Animals, The Sunday Times, 10 octobre 1965 5

Il nous semble incroyable que les philosophes grecs aient examiné si profondément la question du bien et du mal et n’aient jamais remarqué l’immoralité de l’esclavage. Peut-être que dans trois mille ans, il semblera tout aussi incroyable que nous n’ayons pas remarqué l’immoralité de notre oppression des animaux.

Brigid Brophy, The Rights of Animals, The Sunday Times, 10 octobre 1965 6

Consulter une reproduction de l’article « The rights of animals ».

Notes et références

- Richard D. Ryder, Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism, 1989.

- Robert McKay, Brigid Brophy’s Pro-animal Forms, Contemporary Women’s Writing, Volume 12, Issue 2, July 2018, Pages 152–170, https://doi.org/10.1093/cww/vpx024

- Canning, Richard and Kimber, Gerri. Brigid Brophy: Avant-Garde Writer, Critic, Activist, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. https://doi.org/10.1515/9781474462686

- Brigid Brophy, The Rights of Animals, Sunday Times, 10 octobre 1965.

- Texte original : « The saddest and silliest of the superstitions to which we sacrifice animals is our belief that by killing them we ourselves somehow live more fully ».

- Texte original : « To us it seems incredible that the Greek philosophers should have scanned so deep into right and wrong and yet never noticed the immorality of slavery. Perhaps three thousand years from now it will seem equally incredible that we do not notice the immorality of our oppression of animals ».