Cette carte des pensées écologiques représente les liens entre les principaux courants et acteurs de l’écologie politique. Nous revenons ici sur la position de l’animalisme et de l’antispécisme, et proposons une évolution de la représentation des éthiques animales.

Les courants de pensées, personnes et livres déjà présents sur la carte des pensées écologiques sont surlignés en jaune dans cet article.

Table des matières

- Carte des pensées écologiques

- Définitions conceptuelles

- Discussions historiques

- La cause animale a-t-elle sa place sur cette carte ?

- Suggestions d’évolutions de la carte

Carte des pensées écologiques

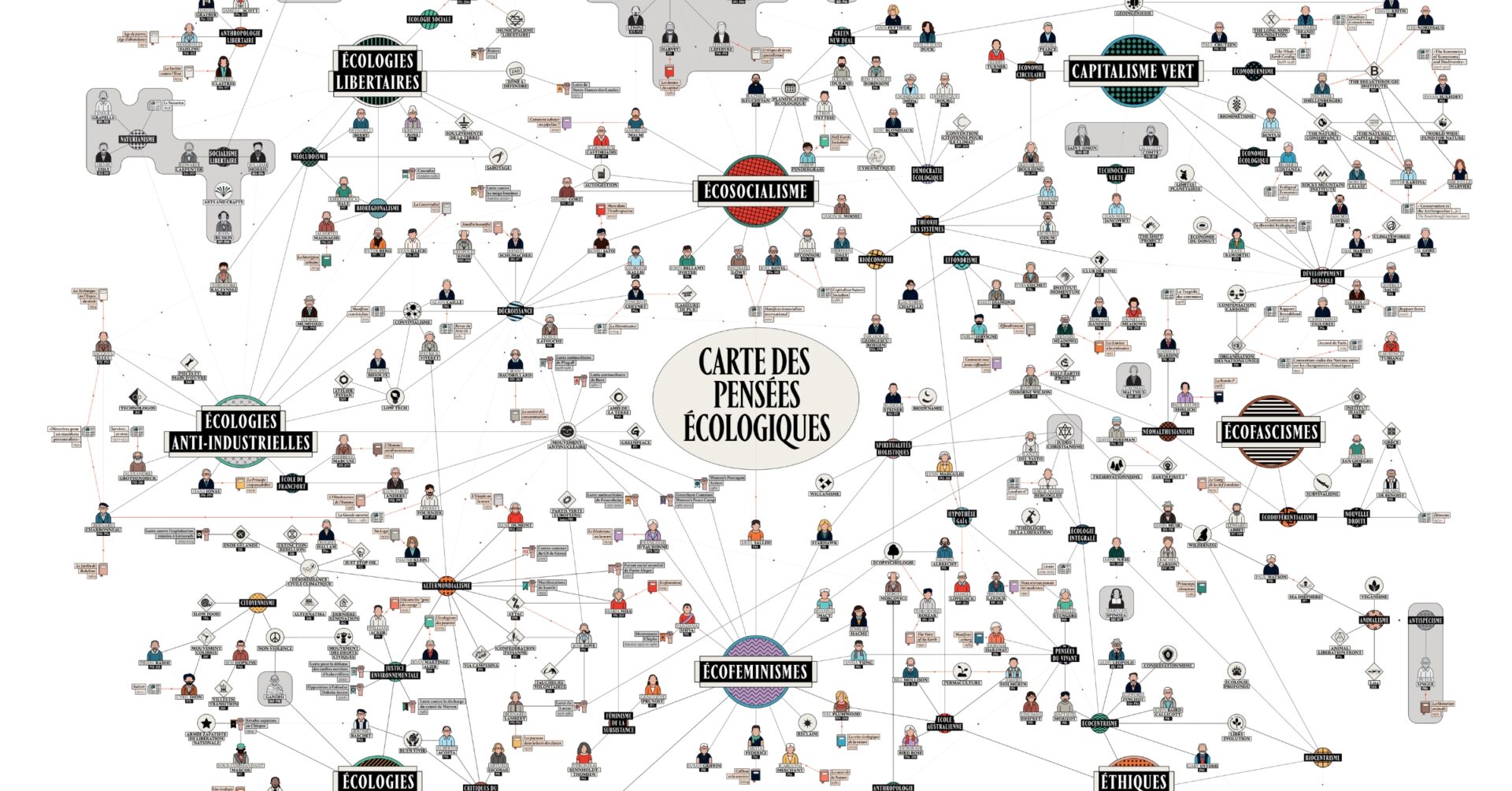

La carte des pensées écologiques a été publiée le 2 octobre 2024 par les médias Bon Pote et Fracas. Elle ambitionne de représenter les liens entre les principaux courants, penseurs et penseuses, luttes et organisations de l’écologie politique.

Les pensées écologiques sont reparties en huit grandes familles :

- écologies anti-industrielles

- écologies libertaires

- écoféminismes

- éthiques environnementales

- écosocialisme

- écologies décoloniales

- capitalisme vert

- écofascismes

Chacune de ces familles rassemble plusieurs courants de pensée (décroissance, biocentrisme, etc.) qui apparaissent d’autant plus proches qu’ils partagent un nombre important de concepts, figures et organisations. Cette proximité graphique n’implique toutefois pas une affinité idéologique, certains courants s’étant d’ailleurs construits en opposition à d’autres.

Concernant la cause animale, la version actuelle de la carte représente :

- l’antispécisme sans “parents”, sans courant source identifié ;

- l’animalisme comme issu de l’antispécisme ;

- et les mets en relation avec le biocentrisme et les écofascismes, malgré leurs profondes incompatibilités. En effet, ces deux éthiques animales sont fondamentalement libertaires car elles visent à la libération des animaux opprimés et défendent l’égalité réelle en rejetant toute hiérarchisation arbitraire (dont le suprémacisme humain).

Définitions conceptuelles

Résumé : le spécisme désigne un système de discrimination arbitraire qui établit une hiérarchie entre les animaux, humains compris, en fonction de leur espèce. L’antispécisme remet en cause l’idée selon laquelle l’appartenance à une espèce constitue un critère pertinent pour déterminer la considération à accorder aux intérêts d’un individu. Le sentientisme accorde de la valeur aux êtres dits sentients, c’est-à-dire capables a minima de ressentir des émotions telles que la joie ou la douleur. L’animalisme regroupe ces deux démarches complémentaires, ainsi que toute approche qui défend les animaux pour eux-mêmes, indépendamment de leur utilité pour les humains.

Spécisme : système de discrimination arbitraire qui hiérarchise les animaux (y compris les humains) selon leur espèce 1. Le terme, créé en 1970 par Richard D. Ryder sur le modèle du racisme et du sexisme, décrit l’exclusion du cercle de considération morale et juridique dont sont victimes les animaux autres qu’humains. Le spécisme place les humains au sommet et hiérarchise aussi les autres animaux entre eux, entraînant des traitements inégalitaires selon l’espèce 2. Par exemple, l’intérêt commun à ne pas être tué est traité différemment selon qu’il s’agit :

- d’un humain : pour qui c’est un droit fondamental ;

- d’un animal d’une espèce domestique : pour qui c’est un droit protégé par le code pénal 3 ;

- d’un animale d’une espèce d’élevage : pour qui cet intérêt est totalement ignoré.

Antispécisme : est le courant de pensée qui s’oppose au spécisme et affirme que l’espèce d’un animal n’est pas un critère pertinent pour déterminer la considération à accorder à ses intérêts.

Sentientisme : courant de pensée selon lequel tous les êtres sentients devraient voir leurs intérêts pris en considération, quelque soit leur espèce. La sentience est la capacité à ressentir des émotions (la douleur, le bien-être, etc.) et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Les êtres sentients vivent des expériences qui leurs sont propres, ce sont des individus qui ont conscients d’eux-mêmes et du monde qui les entoure, ce qui leur arrive leur importe.

Animalisme : courant de pensée qui prône la protection des animaux pour eux-mêmes, autres considérations (écologiques, financières, etc.) mises à part 4. L’animalisme accorde une valeur intrinsèque aux animaux, indépendante de leur utilité pour les êtres humains 5.

Les besoins et les capacités diffèrent largement d’un individu à l’autre, qu’il s’agisse d’animaux appartenant à la même espèce ou à des espèces différentes. Une société antispéciste s’attacherait à répondre aux besoins et intérêts propres de chaque animal sentient, quelque soit son espèce, afin de minimiser les souffrances et d’améliorer le niveau de bonheur de l’ensemble des individus.

Discussions historiques

La question animale agite la philosophie et la société depuis plus de deux millénaires, avec plusieurs périodes clés ces derniers siècles en Occident 6 :

- Milieu du 18e siècle : émergence de l’idée d’une représentation politique des animaux. De nombreux écrits posent la question de nos relations aux animaux et préconisent la réforme, voire l’interdiction, d’un certain nombre de pratiques.

- Début du 19e siècle : premières véritables mobilisations collectives au nom des animaux. Ces mouvements se concentrent sur la protection des animaux domestiques face aux actes de cruauté publique (les chevaux et les animaux de trait tout particulièrement).

- Fin du 19e siècle : émergence du mouvement antivivisectionniste qui lutte contre la pratique de la vivisection. À la question de la cruauté de ces pratiques s’ajoute celle, qui va devenir centrale par la suite, des souffrances infligées aux animaux.

- Début du 20e siècle : le mouvement va pour partie se scientifiser avec la volonté de la part de certains militants de faire de la cause animale un mouvement fondé sur la raison plutôt que sur les sentiments et la valorisation de la bonté.

- Années 1970 et 1980 : émergence du mouvement de “libération animale” tel qu’on le connaît aujourd’hui en Occident avec une reconnaissance publique et un renouveau des organisations et des modes d’action.

Dans les pays anglo-saxons, la question animale est historiquement liée aux mouvements sociaux-religieux de tempérance 7 avec, par exemple, des figures influentes membres de l’Église adventiste du septième jour.

En France par contre, à la fin du 19e siècle, le végétarisme n’est pas seulement lié au mouvement de tempérance ou a des considérations médicales, mais également à l’anarchisme 8. En 1869, dans Histoire d’un ruisseau, le militant et théoricien anarchiste Élisée Reclus déplorait déjà l’effondrement des populations de poissons, décimées par l’« imprévoyance avide » et les « moyens honteux de destruction en masse » de la pêche industrielle 9. En 1901, c’est encore lui qui, dans sa tribune “A propos du végétarisme” 10 parue dans La Réforme alimentaire, la revue de la Société végétarienne de France, présente l’élevage comme inhumain et son abolition comme une conséquence logique de notre évolution. Dans ses “Souvenirs d’un permanent anarchiste”, Nicolas Faucier témoigne de l’influence du végétarisme dans les milieux libertaires jusqu’au siège de l’Union anarchiste 11 dont même l’organe officiel (Le Libertaire) a ouvert ses pages à des débats sur le sujet au début des années 1900. Dans l’Encyclopédie Anarchiste, dirigée par Sébastien Faure et publiée en 1934, Sophia Zaïkowska rédige l’article « Végétalisme », où elle revient sur le fait que plus on mène une vie simple, plus on est libre, et donc plus fort face à l’oppression.

Plus proche de nous (et bien que toujours loin d’être acquis à la cause animale), c’est d’abord dans les milieux anarchistes que la brochure “Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d’animaux”, première brochure française explicitement animaliste, a circulé à partir de l’été 1989.

En France également, le mouvement libertaire du naturianisme, mené par Émile Gravelle et Henri Zisly, critiquait la société, son industrialisation, son urbanisation et prônait le retour à une vie naturelle non pervertie. En plus de contribuer à poser les bases de la décroissance, certains naturiens (dont Georges Butaud, Sophia Zaïkowska 12, Henri Zisly, etc.) prirent également position contre l’alimentation carnée et le sort fait aux animaux, prônant le végétarisme comme base de la réforme de la société. Si Émile Gravelle pouvait considérer le végétarisme comme un “excès de sensibilité à propos de la souffrance provoquée par la mort brutale des animaux”, Georges Butaud affirmait que le végétalisme est “la grande transformation qui rénovera le monde et que c’est d’elle seule que l’on peut attendre les [autres] transformations rêvées” 13. Diverses revues de sensibilité naturienne ont publié des articles traitant du végétarisme : Le Végétalien, L’État naturel, Le Naturien, etc.

Au sein du transcendantalisme, Henry Thoreau a été un défenseur du végétarisme. Dans son livre Walden ou La Vie dans les bois (1854), il en vient à écrire qu’il ne “doute pas que la race humaine, en son graduel développement, n’ait entre autres destinées celle de renoncer à manger des animaux, aussi sûrement que les tribus sauvages ont renoncé à s’entremanger dès qu’elles sont entrés en contact avec de plus civilisées”.

Dans les années 80, une rupture s’opère entre l’éthique animale qui se focalise sur les animaux doués de sentience (critère éthique principal de la considération morale et du droit), et l’éthique environnementale écocentrée, qui étend les considérations morales non plus seulement aux animaux sentients mais aussi aux entités abstraites (comme les écosystèmes) ou non sentientes (comme les plantes, les fleuves ou les montagnes).

En termes d’intersectionnalité, pour faire très court, la cause animale est également historiquement liée au féminisme (des premières associations anti vivisection dirigées par des femmes 14, aux suffragettes qui s’illustraient en demandant des repas végétariens en prison). Ce lien tend à renaître aujourd’hui avec, par exemple, Myriam Bahaffou, qui a récemment publié le recueil “L’écoféminisme en défense des animaux” (rattachable aux écologies décoloniales et à l’écoféminisme) et les textes de Kaoutar Harchi (dont le récent livre “Ainsi l’Animal et nous” dénonce les procédés sociaux et politiques communs aux questions raciales, sexuelles et animales).

Les auteurs Drew Pentergrass et Troy Vettese, et leur ouvrage Half Earth Socialism (2022), sont des représentants de la planification écologique sur la carte. Preuve de l’interconnexion entre lutte contre le dérèglement climatique, justice sociale et cause animale, ils sont véganes et appellent à un “Global veganism” pour un meilleur partage des ressources et un futur soutenable.

La cause animale a-t-elle sa place sur cette carte ?

L’écologie et l’antispécisme alternent entre tensions et alliances de circonstances 15 :

- Les pensées écologiques forment un corpus idéologique qui vise au respect, à la protection, à la préservation et à la restauration de l’environnement. Ces courants de pensées ont parmi leurs priorités la conservation des ressources naturelles, la préservation de la vie sauvage et la lutte contre la dégradation, la fragmentation et la destruction des habitats et des écosystèmes.

- L’antispécisme partage nombre de ces objectifs (diminuer les pollutions, lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre la déforestation, etc.), avec la différence fondamentale de ne pas s’attacher à la protection des “ensembles” (écosystèmes, espèces, etc.) mais à celle des “individus”.

Ainsi, bien que l’antispécisme et l’écologie aient la question animale en partage, leurs objectifs et leurs moyens peuvent diverger profondément, voire entrer en opposition 16 ; mais il en va de même, par exemple, pour les écologies anti-industrielles et le capitalisme vert par exemple, les deux trouvant pourtant leur place sur la carte.

Les pensées écologiques et l’antispécisme cherchent tous deux à définir de nouvelles relations entre les êtres vivants, de nouveaux rapports territoriaux et de nouvelles manières de faire société. Cette réflexion commune s’articule autour des enjeux centraux des bonnes conditions de vie sur Terre (environnement, santé, justice sociale, etc.) et de la soutenabilité de nos modes de vie.

Aujourd’hui, de nombreuses voix engagées dans la cause animale appellent à l’émergence d’une « écologie sentientiste », c’est-à-dire une écologie qui accorderait une place centrale à la considération des intérêts des individus sentients et qui ne fermerait plus les yeux sur la souffrance des animaux. À la lumière des liens historiques qui unissent ces mouvements depuis plus d’un siècle, il apparaît clairement que la cause animale a toute sa place au sein de la carte des pensées écologiques.

Suggestions d’évolutions de la carte

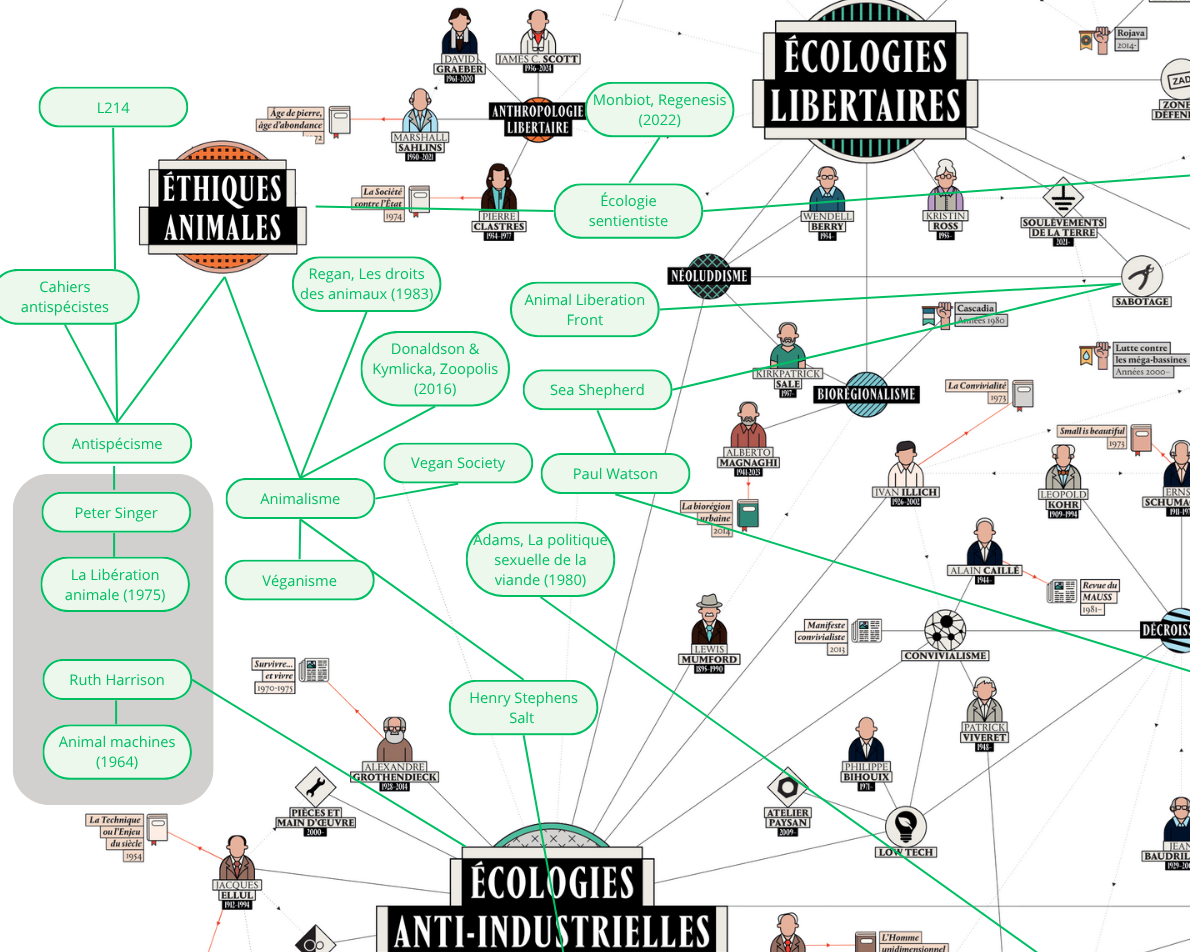

Note : il est déjà prévu qu’une future version de la carte des pensées écologiques présente une version enrichie de l’antispécisme.

- Créer une famille “Éthiques animales” sur le modèle de la catégorie “Éthiques environnementales”. À placer du côté des “Écologies libertaires” qui pourraient apparaître comme parents.

- Connecter l’ALF et Sea Shepherd au Sabotage.

- Ajouter la Vegan Society, créée en Angleterre en 1944.

- Ajouter les Cahiers antispécistes, revue francophone publiée de 1991 à 2019 qui a fortement contribué à la diffusion de la pensée antispéciste.

- Ajouter Henry Stephens Salt, auteur du premier livre dédié aux droits des animaux, Les Droits de l’animal considérés dans leur rapport avec le progrès social (1892), et fondateur de la “Ligue humanitaire” dont le but était de « promouvoir le principe selon lequel il est mal d’infliger des souffrances évitables à tout être sentient » 17. C’est lui qui présenta à Gandhi les travaux de Henry David Thoreau qui l’influencèrent beaucoup dans les domaines de la non-violence et de la désobéissance civile.

- Ajouter Ruth Harrison, précurseure de la défense des animaux et grande inspiration de Peter Singer. Son livre “Animal machines » (1964) est le premier grand succès d’édition contre l’élevage industriel. Lien avec les écologies anti-industrielles.

- Faire apparaître le sentientisme et/ou ajouter le courant “Écologie sentientiste”. Lien avec la planification écologique.

- Propositions de livres de référence :

- “La politique sexuelle de la viande” (1980) de Carol J. Adams, une théorie critique féministe végétarienne. Lien avec l’écoféminismes.

- “Les droits des animaux” (1983) de Tom Regan dans lequel il développe l’idée que certains animaux possèdent une “valeur inhérente” et donc des droits. Lien avec l’écologie profonde.

- “Zoopolis” (2016) de Sue Donaldson et Will Kymlicka, une théorie politique de la citoyenneté non humaine. Liens avec le citoyennisme et la démocratie écologique.

- “Regenesis” (2022) de George Monbiot, sur la transformation de notre système alimentaire et de nos relations avec les autres êtres vivants. Lien avec la planification écologique.

Voir la carte complète. Les propositions d’ajouts sont en vert, les éléments déplacés sont sur fond bleu et les éléments supprimés sur fond rouge.

Zoom sur les Éthiques animales :

Notes et références

- Jaquet, François (2017), « Spécisme (A) », dans Maxime Kristanek (dir.), l’Encyclopédie philosophique.

- Ou en fonction « de certains des attributs de leurs membres, c’est-à-dire de caractéristiques qui sont typiquement associées aux espèces ». Par exemple, la capacité de la majorité des humains de maîtriser un langage symbolique complexe est perçu par les tenants de cette approche comme un attribut possédant une pertinence morale. C’est ce qu’on appelle le spécisme attributif. Voir Valéry Giroux, L’Antispécisme, Que sais-je ?, PUF, 2020.

- Code pénal, Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d’un animal (Articles 522-1 à 522-2).

- En ce sens, l’animalisme est la facette “animale” de l’écologie profonde conceptualisée par le philosophe norvégien Arne Næss et qui se caractérise par la défense d’une valeur intrinsèque des êtres vivants et de la nature, c’est-à-dire d’une valeur indépendante de leur utilité pour les êtres humains.

- Certains membres du règne Animalia n’étant pas sentients, il existe deux branches de l’animalisme : un animalisme sentientiste qui accorde une valeur aux animaux sentients, et un animalisme non sentientiste qui accorde une valeurs à tous les animaux, y compris ceux non sentients.

- Fabien Carrié, Antoine Doré et Jérôme Michalon, Sociologie de la cause animale, 2023.

- Mouvement contre la consommation de produits « non sains ». Initialement issu des églises réformées, puis repris par l’Église catholique, le mouvement incitait la population à contrôler sa consommation d’alcool, de tabac, de viande, etc.

- Voir « L’anarchisme et l’animal » (2016) par Philippe Pelletier et « Aux sources de l’écologisme anarchiste : Louis Rimbault et les communautés végétaliennes en France dans la première moitié du XXe siècle » (2014) par Arnaud Baubérot.

- Élisée Reclus, Histoire d’un ruisseau, J. Hetzel et Cie, coll. « Bibliothèque d’éducation et de récréation », 1869.

- Élisée Reclus, A propos du végétarisme, La Réforme alimentaire, mars 1901.

- Anarcho, revue de l’Association pour le Développement et la Culture Libertaire (A.D.C.L., BP 4171, 06303 Nice cedex 4) ; numéro « Anarchisme et végétarisme », mars-avril 1997, p. 14.

- Dans « Le Végétalien » n° 8 de juin-juillet 1925, Sophia Zaïkowska et Georges Butaud mobilisent déjà l’idée de viser le bien-être de toute la communauté des êtres sensibles (« toute bête a son instinct, et l’homme a son génie, qu’il doit utiliser pour son propre bien, conforme à celui de son espèce et des autres êtres sensibles »).

- Voir « Georges Butaud, Avant-propos, Le Végétalien, n°9, 1927 ».

- Frédéric Côté-Boudreau, Petite histoire de l’origine du mouvement anti-vivisection, 18 février 2015.

- Thomas Lepeltier, L’Amorce, L’écologie va-t-elle tuer l’antispécisme ?, 13 juillet 2020.

- Des écologistes pourront par exemple défendre l’élevage de certaines races rustiques au nom de la préservation des espèces, alors que des défenseurs de la cause animale s’y opposeront en raison des souffrances inhérentes (abattage, etc.) infligées aux animaux.

- Texte original : « promote the principle that it is wrong to inflict avoidable suffering on any sentient being ».