Face au recul du jeûne pendant le Carême catholique, le médecin Barthélemy Linand publie en 1700 un ouvrage visant à faciliter sa pratique. Il y prodigue ses conseils alimentaires et y vante les mérites d’une alimentation pauvre en chair animale.

Le Carême à l’orée du 18e siècle

Le Carême, dans la religion catholique, est une période de pénitence, de prière et de partage d’une durée de quarante jours 1 qui se traduit dans la pratique par le jeûne, la prière et l’aumône. Ce jeûne consiste non pas à ne plus s’alimenter, mais à diminuer le nombre de repas et, surtout, à adopter une alimentation plus « maigre » : pas de viande (le poisson reste permis), d’œuf, de produits laitiers, d’alcool, de desserts ou de sucreries.

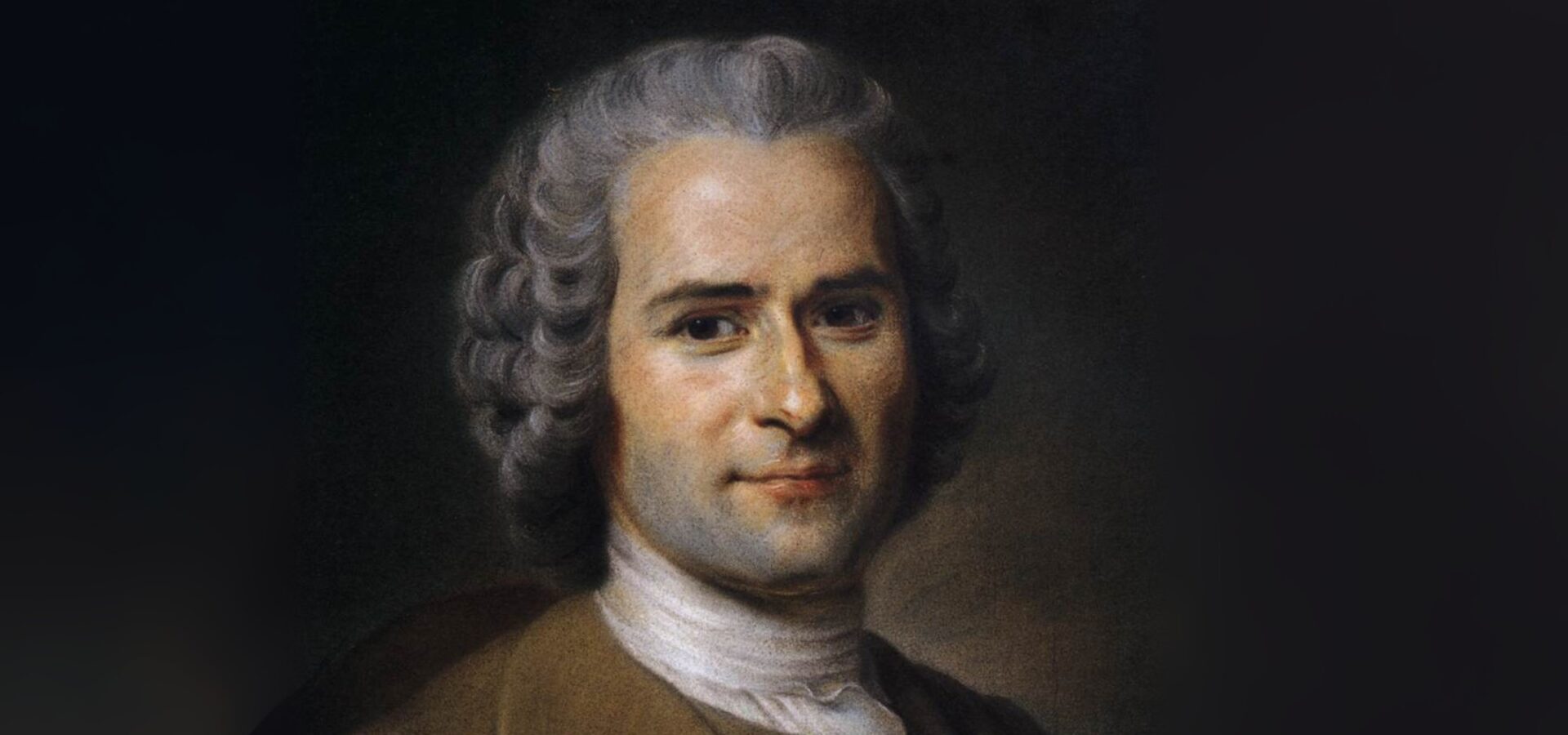

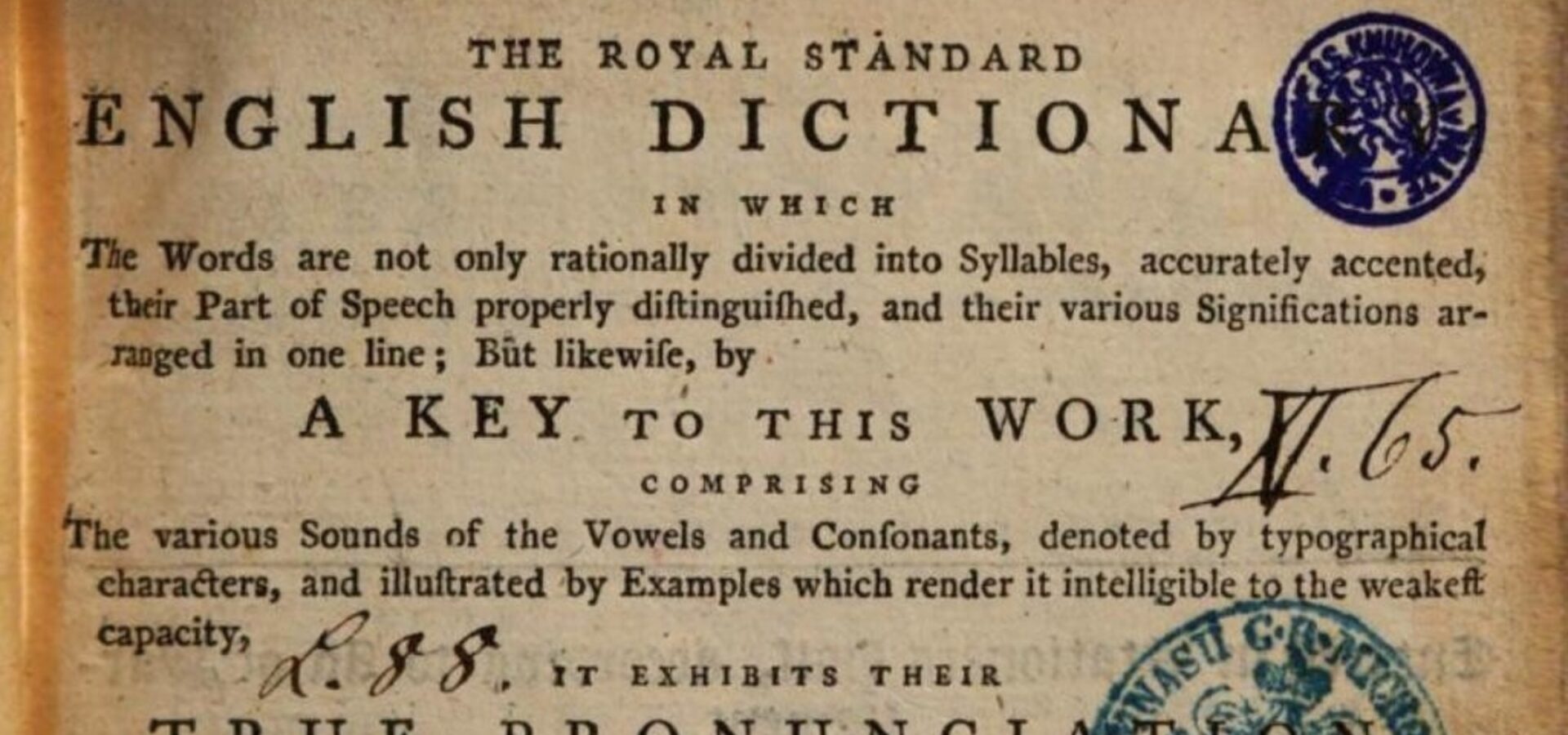

Aux 17e et 18e siècles, le jeûne est de moins en moins suivi et n’est plus une pratique commune, les prédicateurs en appellent alors aux médecins pour mettre en avant les bénéfices supposés du jeûne sur le corps 2. C’est dans ce contexte que le médecin Barthélemy Linand publie en 1700 « L’abstinence de la viande rendue aisée » (« ou moins difficile à pratiquer ou régime de vie avec lequel on peut prévenir ou rendre moins grandes les incommoditez qui ſurviennent à ceux qui font maigre, par le ménagement des temperamens, le choix & le bon uſage des alimens maigres ſimplement aprêtez, &c. »).

L’abstinence de la viande rendue aisée

Dans cet ouvrage à vocation pédagogique 3, Barthélemy Linand dénonce les personnes se faisant dispenser de jeûne (et la complaisance des médecins fournissant ces dispenses) et prodigue des conseils diététiques et culinaires afin de permettre aux croyants de vivre au mieux la période de Carême.

Le médecin y aborde les problèmes pouvant être rencontrés à l’époque par les personnes adoptant une alimentation « maigre », c’est-à-dire majoritairement végétale, et y décrit les bonnes habitudes alimentaires à prendre pour prévenir les désagréments 4. De manière générale, il plaide que « les aliments maigres ne font pas auſſi mauvais qu’on ſe l’imagine », mettant en avant les « gens de la campagne qui ſont quaſi toujours dans ce regime, & qui ne font preſque jamais malades » 5.

Cet ouvrage témoigne de l’ancienneté des préoccupations liées au bon suivi d’une alimentation majoritairement végétale, mais aussi du rejet (surtout par les élites) d’une alimentation pauvre, voire dépourvue, de chair animale.

Certaines recommandations sont assez cocasses, comme celle de consommer des soupes « moins chargées de beurre » (page 117) pour éviter les inconforts digestifs (voire les vomissements) ou celle qui conseille « hardiment » la soupe « au lait d’amandes douces » 6 décrite comme « fort agréable au goût » et « fort nouriſſante » (page 124).

💡 En Europe, les laits végétaux n’ont pas le droit de s’appeler « lait » dans le commerce. En effet, l’arrêt rendu le 14 juin 2017 par la Cour de Justice de l’Union Européenne a interdit à certains produits végétaux d’utiliser des appellations faisant référence aux produits laitiers. Toutefois, une précédente décision de la Commission européenne datant du 20 décembre 2010 protège l’utilisation du terme « lait » pour deux laits végétaux (le lait d’amande et le lait de coco) en raison de leurs usages traditionnels. Ce livre en est un exemple parlant.

Consulter l’édition originale de 1700.

Notes et références

- Le Carême n’incluant pas les dimanches, il s’étend sur quarante-six jours calendaires.

- Galinier-Pallerola, Jean-François. « Le déclin du jeûne dans le catholicisme des xixe-xxie siècles ». Nourritures terrestres : alimentation et religion, édité par Paul Airiau, LARHRA, 2016, https://doi.org/10.4000/books.larhra.4524.

- Perrot, Xavier. « L’Abstinence De Viande En France Au XVIIIe Siècle. Une Xérophagie Redoutée, Un Végétarisme Rejeté« , RSDA, 2011/1, p. 293-305.

- À partir de la troisième partie de l’ouvrage, page 101.

- Voir page 66.

- Il existe des mentions bien plus anciennes de laits végétaux, la première remontant au 13e siècle dans le Kitab al-Ṭabīḫ, un célèbre ouvrage médiéval arabe dans lequel le lait d’amande douce apparait dans plusieurs recettes.