Le réalisateur Georges Franju plonge le spectateur dans les coulisses des abattoirs alors situés aux portes de Paris. Il filme un réel d’ordinaire invisible, où la technique est mise au service d’une violence de masse aussi crue et insoutenable que banalisée.

Georges Franju

Georges Franju (1912 – 1987) était un réalisateur français connu pour ses courts métrages documentaires à la mise en scène froide et sans concession, ainsi que pour son cinéma à la croisée du drame, de l’horreur (son chef-d’œuvre « Les Yeux sans visage ») et du fantastique.

Son deuxième court métrage, « Le Sang des bêtes » documente l’abattage et la boucherie des chevaux, bovins et moutons dans les abattoirs parisiens de Vaugirard (15e) et de la Villette (19e) dans les années d’après-guerre.

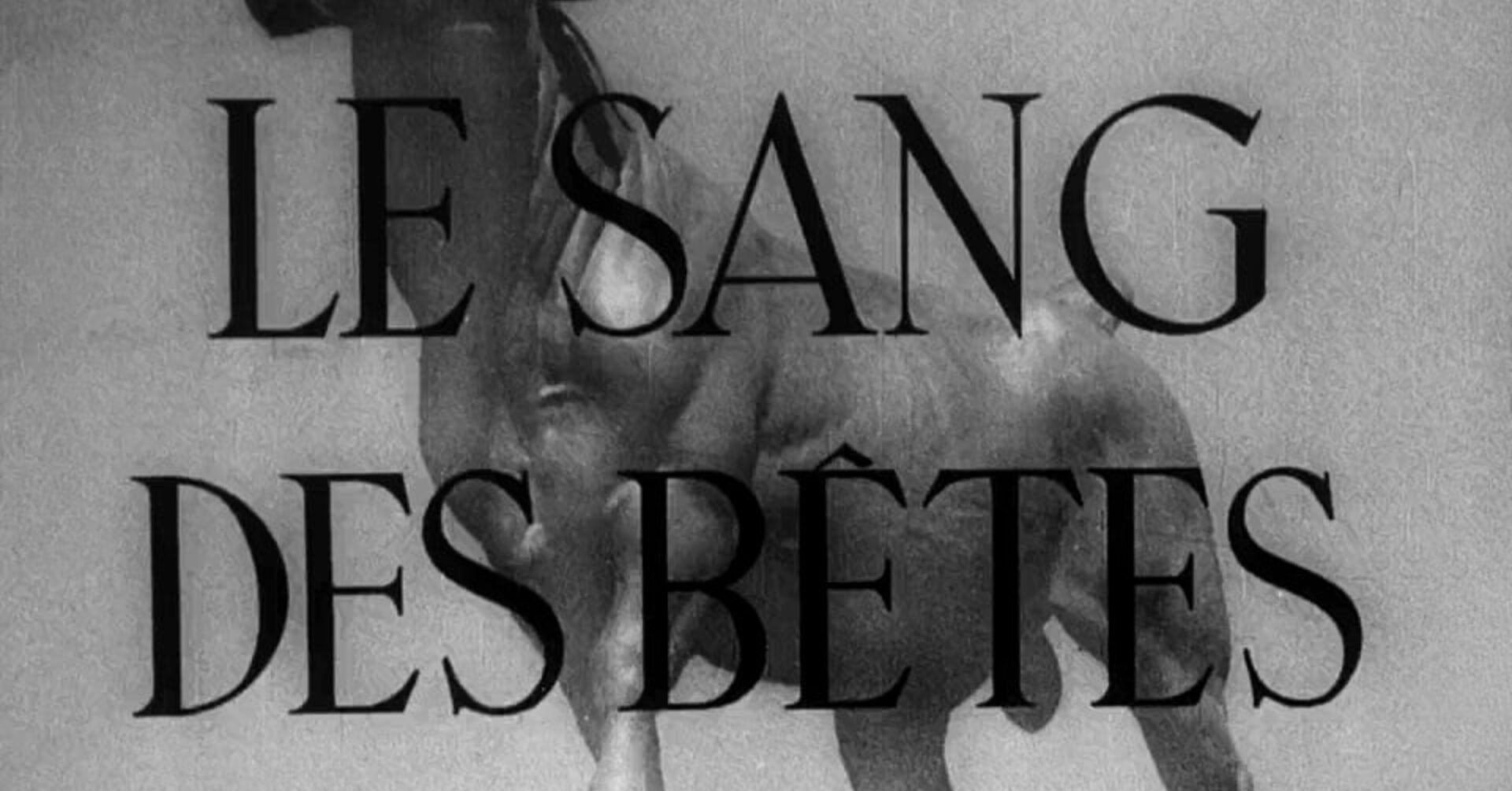

Le Sang des bêtes

Tourné en noir et blanc avec un sens aigu de l’esthétique, « Le Sang des bêtes » confronte le spectateur au rituel mécanique et sanglant de la mise à mort des animaux pour la consommation humaine. Franju lui-même confiera avoir pleuré pendant deux jours après le premier jour de tournage 1.

Sans fioritures, le film juxtapose des scènes paisibles de la vie en banlieue parisienne (des enfants qui jouent, un couple qui s’embrasse, etc.) à des scènes d’abattage violentes et difficilement soutenables. La neutralité du commentaire et la précision des gestes filmés reflètent la tranquille efficacité des bouchers, les pieds dans des mares de sang, voués à ce que Franju appelait les « métiers d’épouvante ».

Mettant de côté les conditions de travail des ouvriers, Franju se concentre sur la répétition des gestes techniques des différents modes d’abattage 2, plongeant les spectateurs dans la routine froide des rouages d’une industrie de la mort (quatre ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale) et invitant à réflechir sur le rapport des sociétés modernes à l’abattage de masse 3.

À sa sortie, le film fut uniquement projeté dans les cinémas d’art et essai, puis à la Cinémathèque française 4 (dont Franju fut cofondateur), les distributeurs refusant d’en assurer la diffusion 5.

Certes, le film est pénible. Sans doute l’accusera-t-on de sadisme parce qu’il empoigne le drame à pleines mains et ne l’élude jamais. Il nous montre les tueurs sans haine dont parle Baudelaire. Il nous montre le sacrifice des bêtes innocentes. Il arrive parfois à rejoindre la tragédie par la terrible surprise de gestes et d’attitudes que nous ignorions et en face desquels il nous pousse brutalement.

Jean Cocteau, Sur Le Sang des bêtes, Les Cahiers du Cinéma n° 149, novembre 1963.

Visionner Le sang des bêtes sur une plateforme vidéo.

Notes et références

- Cinémathèque, Le Sang des bêtes.

- Hamery, Roxane. « Le Sang des bêtes : quand le documentaire absorbe la vie à l’état de traces ». Le court métrage français de 1945 à 1968, édité par Dominique Bluher et François Thomas, Presses universitaires de Rennes, 2005, https://doi.org/10.4000/books.pur.2130.

- Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, Trente-trois morceaux, 2017, ISBN: 9791093457055.

- CNC, La Cinémathèque française consacre une rétrospective à la poésie fantastique de Georges Franju, 8 mars 2022.

- Jean-André Fieschi et André-S. Labarthe, Nouvel entretien avec Georges Franju, Les Cahiers du Cinéma n° 149, novembre 1963.